<留学体験記①>

| 名前 | 今西 梨菜 |

| 留学先 | あいち小児保健医療総合センター |

| 留学へ行かれた年次 | 卒後9年目と10年目 |

Q1.留学へ行かれた経緯を教えてください。

後期研修で小児科の一般診療を一通り経験したのち、「一人でも多くのお子さんを救命できる力を身につけたい」という思いが強まり、小児循環器領域をサブスペシャリティとして選択しました。

小児循環器グループに所属し、心疾患をもつお子さんの診療にあたるなかで、心臓手術の周術期を含む急性期の循環管理を経験する必要性を強く感じるようになり、国内留学を希望しました。

グループ長に相談し、手術症例が豊富で、染色体異常や消化器疾患などを合併する症例の複合的な管理も学べる施設として、あいち小児保健医療総合センターをご紹介いただきました。

家族とも相談のうえ医師9年目で留学を決意し、幸いにも受け入れていただくこととなりました。

Q2.どのような仕事をしていましたか?

循環器科と新生児科に所属し、心疾患のお子さんの診療に専念していました。

循環器病棟、NICU、PICU、手術室を毎日ぐるぐると駆け回り、特に主治医として担当した症例では、検査・治療方針を説明から実施、入院から退院まで一貫してサポートしました。

先天性心疾患に関しては、胎児診断から出生後の循環管理、手術前後の管理、遠隔期フォローや移行医療まで、小児期の包括的な管理を経験できました。

また、川崎病性冠動脈瘤や、心筋症を抱えるお子さん達も多数経験し、補助人工心臓の管理や心臓移植医療にも携わることができました。

Q3.留学で得られたこと、行ってよかったことはなんですか?

点在していた知識が、太く確かな線で繋がったような感覚がありました。

実際に手術を目にし、周術期にどのような課題があるのか、遠隔期には何に注意すべきかなど、臨床像を具体的にイメージできるようになりました。

心臓カテーテル検査も多く経験させていただき、検査手技に自信をつけることができました。

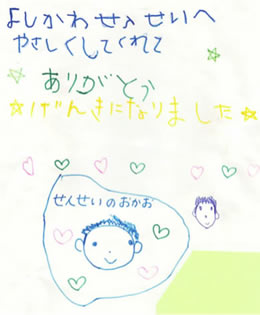

また、何より多くのお子さんやそのご家族、真摯に診療に取り組むスタッフの方々と出会い、関わった経験が、自分の診療姿勢に大きな影響を与えてくれました。

さらに、多職種・多診療科と連携しながら診療することで、チーム医療の重要性も改めて実感することができました。

Q4.留学で大変だったことはなんですか?

深刻な病状の患者さんやご家族と向き合う場面も多く、助けたいという思いとは裏腹に、自分の力が及ばなかった時には随分落ち込みました。

それでも、その悲しみや悔しさが、今の自分の原動力となっています。

また、なかなか仕事を捌ききれず、帰宅が遅くなることも多かったので、同行してくれた夫と息子には多くの負担をかけてしまいました。

それでも、いつも嫌な顔をせずに支えてくれた家族には心から感謝しています。

Q5.息抜きは何をしていましたか?

当番でない土日には原則しっかり休むようにと言われていたため、その時間を活用してリフレッシュしていました。

夫と息子と家でゆっくり過ごしたり、愛知の観光地を訪れたり、職場の皆さんと食事に行く機会もあり、楽しい思い出もたくさんできました。

Q6.留学を考えている後輩へメッセージをお願いします。

「留学で何を学びたいか」「どうなりたいか」を、具体的に思い描くことが大切です。

そのビジョンを元に情報収集し、周囲に相談すれば、自然と進むべき道が見えてくると思います。

生き方や時間の使い方は人それぞれですが、たとえ女性医師であっても、子持ちであっても、やりたいことを諦めなければ、きっと道は拓けます。

旭川医科大学小児科は、学びたい人を応援してくれる環境です。

私自身も、留学で得たものが非常に大きかったので、後輩の皆さんの力になれたらと思っています。

Q7.その他伝えたいこと。

留学先の先生方から、旭川医科大学小児循環器グループで学び実践していたことを評価していただくことが多く、そういう時は誇らしい気持ちになりました。

また、帰任後には、留学で得た知識・技術を大学で還元でき、上司たちから喜んでいただけたことが嬉しかったです。

このような貴重な留学の機会をいただき、関わってくださったすべての方々へ心より感謝を申し上げたいと思います。

<留学体験記②>

| 名前 | 松本 尚也 |

| 留学先 | 神奈川県立こども医療センター |

| 留学へ行かれた年次 | 卒後8年目と9年目 |

Q1.留学へ行かれた経緯を教えてください。

小児科の血液・腫瘍グループの先輩2人が留学した場所であり、雰囲気を伝え聞いていました。

小児の血液・腫瘍疾患を学ぶ上で、患者さんが数多く集まってくる「小児がん拠点病院」であり、本格的に小児の血液・腫瘍を勉強したいと考え、留学に行かせていただきました。

Q2.どのような仕事をしていましたか?

病棟担当医として、入院患者さんを中心に診療していました。他病院への出張はなく、主治医制で診療していました。

チームで大筋の方針は相談しつつも、自分で検査や治療方針を決め、ご家族や本人へICを行い、他科との連携などを含めてマネジメントしていました。

病院全体が明るい色調で作られていたり、採血スピッツが元から最小量で済むように作られていたりするところは、こども病院ならではだと感じました。

Q3.留学で得られたこと、行ってよかったことはなんですか?

自分で責任をもって入院から退院まで、退院後のフォローも含めて担当させてもらい、多くの小児血液・腫瘍疾患の診療の流れを学ぶことができました。

中には1年近く入院していた患者さんや、治療に反応せず看取りまで行った人もいて、ご家族や本人との接し方、話し方が難しい場面もありましたが、真摯に向き合いより良い方向を探していく中で信頼関係が構築されてくるのを感じました。

これからも患者さん、ご家族ときちんと向き合って、気持ちを共有していく「共感力」を大事にしていきたいと思います。

Q4.留学で大変だったことは何ですか?

数多くの患者さんが集まってくる病院であり、仕事量としてはハードな時期もありました。

抱え込まずに他の人に頼れることはうまく頼るのも能力だと感じました。

金銭面としては、給与は安定して得られていましたが、強いて言えば横浜なので北海道よりも家賃(+駐車場代)が高いのと、引っ越し代がかさみました。

もう少し工夫はできたかもしれません。

Q5.息抜きは何をしていましたか?

土日も残務に追われることもありましたが、家族(妻と娘)で一緒に行ったので、当番ではない土日はお出かけしたり、娘の運動会に参加することもできました。

Q6.留学を考えている後輩へメッセージをお願いします。

新しい場所へ行くことは多少の恐さを伴うことではあり、勇気が少し要ることではあります。

年次を重ねるとフットワークがにぶくなってくるので、行かせていただける状況であれば可能な限り早めに勉強しに行くのをおすすめします。

慣れていない場所でこそ新しいことが学べます。

Q7.その他伝えたいこと。

自分はメンタルが心配だったので家族と一緒に行きましたが、単身で留学するのもありだと思います。

仕事が忙しい時期は、家族に謝って土日も調べものをしたり準備をしたりすることもありました。

ただつらい時期に支えてくれたのも家族なので、どちらが良いかは人によります。

コロナ禍で慌ただしい中、貴重な留学の機会を与えていただきまして、大学・関連病院の先生方には心より感謝を申し上げます

<留学体験記③>

| 名前 | 赤羽 裕一 |

| 留学先 | 名古屋大学大学院理学研究科附属ニューロサイエンス研究センター |

| 留学へ行かれた年次 | 卒後8年 |

Q1.留学へ行かれた経緯を教えてください。

本格的なラボで基礎医学研究を勉強したいという気持ちがありました。

教授の共同研究者である名古屋大学の辻村啓太先生にお願いをして、特別研究学生という身分で受け入れていただくことになりました。

Q2.どのような仕事をしていましたか?

留学中は臨床医としての仕事はせず、一日中実験をする毎日で、大学病院の勤務とはまるで別の生活でした。

基本的な実験からマウス海馬神経細胞の初代培養やヒトiPS細胞の神経細胞への分化誘導といった難易度の高い実験まで幅広く学ぶことが出来ました。

いくつかの自分の研究テーマに沿って、悩みながら、多くの失敗を経験しながら研究を進めました。

Rett症候群モデルマウス脳の構造的MRI解析、microRNA-514aの神経細胞における機能解析、MECP2重複症候群病態におけるmicroRNAの関与といった研究を行っていました。

Q3.留学で得られたこと、行ってよかったことはなんですか?

分子生物学を基礎からしっかりと学ぶことが出来ました。

また上手くいかないことに対して自分で良く考え、分析する能力が身についたと思います。

さらにこれまで旭川医大では行っていなかった実験手技を持ち帰れたことも非常に良かったと思います。

Q4.留学で大変だったことはなんですか?

私は留学前の大学病院勤務時代にはほとんど実験をしていませんでしたので、留学先では初歩的なことから教えて頂きました。

慣れるまでは肉体面・精神面ともに大きく疲労しました。

また実験が上手くいかないことが日常茶飯事でしたので、はじめは落ち込むことが多々ありましたが、留学期間の後半では少しのことではめげない精神力が身についたと感じます。

研究学生という身分でしたので、週に1回のアルバイトで家族3人生活をしていました。

これまで計画的に貯金をしてこなかったことがあだとなり、金銭面では正直苦労しましたが、その分家族の絆が強くなったように感じます。

Q5.息抜きは何をしていましたか?

休日は午前中で実験を切り上げて、午後は出かけるようにしていました。子供と動物園や水族館にいったり、名古屋中のショッピングモールを散策したり、グルメなお店を探しに行ったりしていました。

Q6.留学を考えている後輩へメッセージをお願いします。

研究留学という選択は、臨床活動を休止するという点で躊躇することがあるかもしれません。

しかし長い目で見ればリサーチマインドを養うことは、偏りのないバランスの良い医師になるために必要なことだと私は思います。

そして今は治すことのできない病気に、自分の研究が少しでも役に立てればそれは素晴らしいことです。

是非、研究留学について一度考えてみてください。

もちろん私にできることがあればお手伝いします。