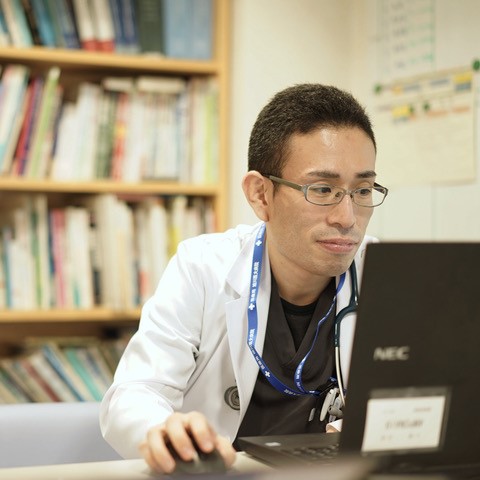

グループ紹介

診療内容

新生児グループは他診療グループや他科の協力を得ながら、臓器や疾患にかかわらず新生児のすべての診療をしています。

当院は早産超低出生体重児や外科疾患をはじめとした重症児を主に診療し、道北道東地区の周産期医療の最後の砦として役割を果たし、関連病院の旭川厚生病院NICUと連携を取りながら同地区の新生児医療を担っています。

母乳育児支援

新生児医療では、集中治療の中にも未来ある赤ちゃんの成長発達のみならず親子としての成長をできる限り妨げない診療姿勢は欠かせません。

当院は2005年にユニセフ・WHOから「赤ちゃんにやさしい病院」の認定を受け、2023年には「赤ちゃんにやさしいNICU」にも認定されました。

私たちは、正期産新生児はもちろんのこと、NICU/GCUに入院をされる親子にも母乳育児を通して自信をもって楽しく育児ができるような支援を多職種で協働して行っています。

医療的ケア児支援

NICUを退院される医療的ケア児の院内外での支援体制を充実するために、院内の専門委員会(ぽぽの会)を発足し、院内のみならず旭川市とも協力して家族支援、支援者支援に力を入れています。

研究テーマ

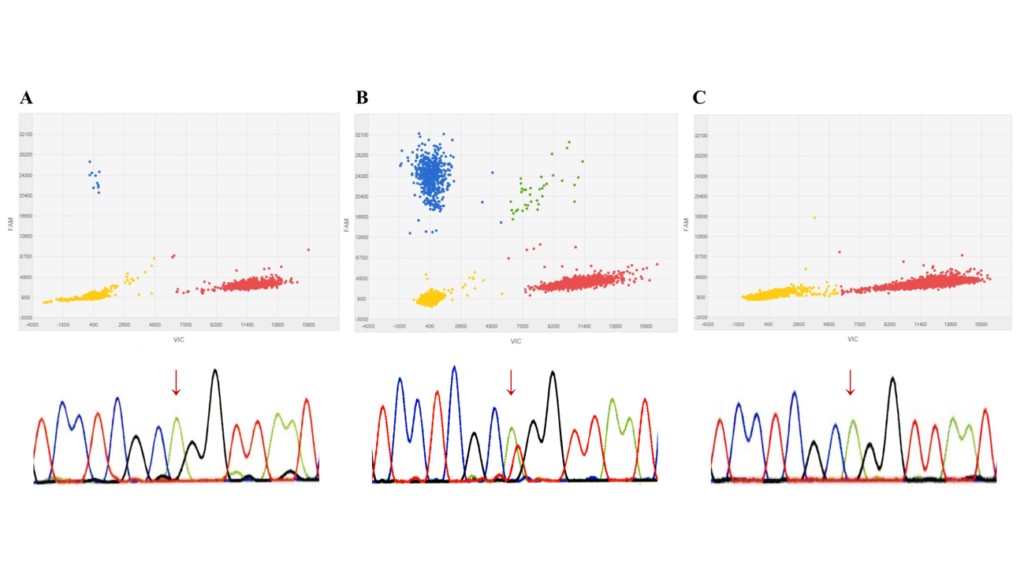

出血後水頭症の分子病態の理解

乾燥臍帯を用いた一過性骨髄異常増殖症の後方視的検討と、診断スコアリングの構築

新生児期に一過性骨髄異常増殖症と診断されなかったが、後にダウン症関連骨髄性白血病を発症した児の乾燥臍帯から抽出したゲノムDNAを、digital PCR法で解析することで、一過性骨髄異常増殖症であったと後方視的に診断することが可能でした(図)。

現在はこの研究を元に、さらに多くの患者さんで一過性骨髄増殖症の後方視的検討を進め、より早期の診断法開発に向けた研究を進めています。

(Okamoto T, et al. Pediatr Int 2021; 63: 1243–5.)

(Okamoto T, et al. Pediatr Int 2021; 63: 1243–5.)

早産児における鉄代謝メカニズムの解明

早産児の鉄欠乏や鉄欠乏性貧血は、神経学的予後に影響を及ぼす一方で、鉄過剰も早産児の肺や脳に重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

よって早産児においては、より正確に鉄の過不足を評価することが重要です。

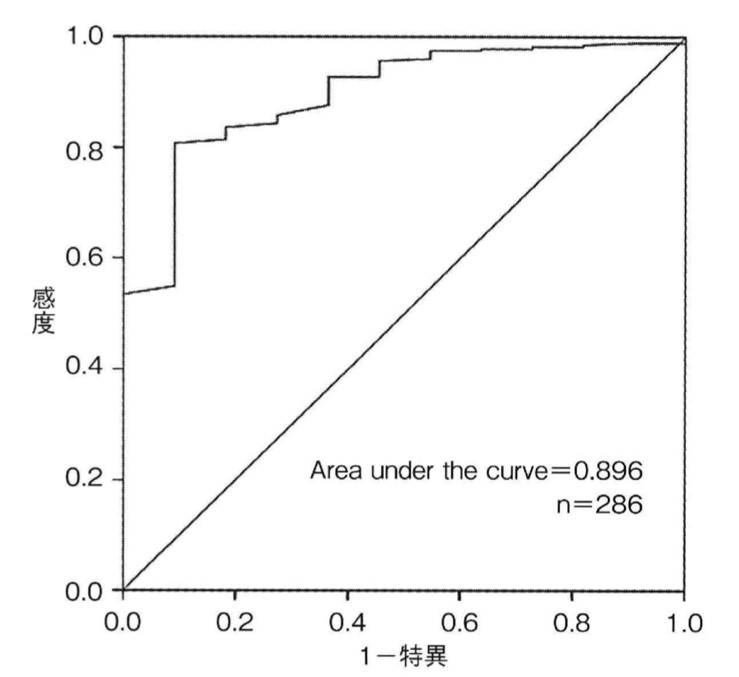

私たちは、極少量の血液で鉄の過不足をリアルタイムに評価可能な、網赤血球ヘモグロビン量(Reticulocyte hemoglobin content:RET-He)という指標が、早産児における貧血治療の際にも有用であることを報告しました(図1)。

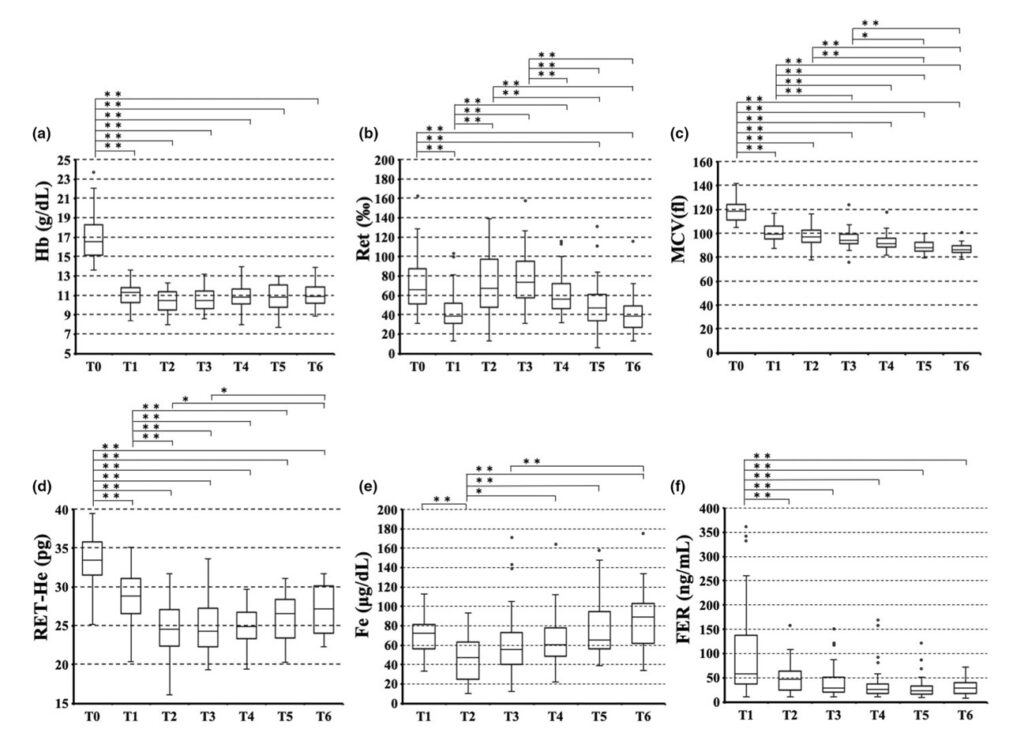

現在はその指標を用い、貧血治療中の早産児における鉄代謝メカニズムの解明を目指し研究を行っています(図2)。

図1:鉄欠乏状態検出のためのRET-HeのROC曲線(二井 光麿ら.日児誌、29(1)、33-39、2017)、平成29年度日本新生児成育医学会学会論文賞受賞

図2:極低出生体重児における貧血・鉄動態評価項目の経時的変化(Nii M, et al. Pediatr Int. 2022 Jan;64(1):e15330.doi: 10.111/ped.15330.)

フローサイトメトリーを用いた網赤血球表面トランスフェリンレセプター発現量の測定

新生児医療における赤外線サーモグラフィーの有用性について

ビタミンDサプリメントによる新生児のビタミンD欠乏予防

高緯度・寒冷な北海道ではビタミンD欠乏のリスクが高く、その予防は重要な課題です。

しかし、日本では早産児を含む新生児のビタミンD欠乏およびその予防についての情報が著しく不足しています。

私達は、当地域の新生児のビタミンD欠乏状況を調査するとともに、その予防のための適切なビタミンDサプリメント投与法およびその効果について研究をおこなっています。

専門医研修施設認定

日本周産期・新生児医学会専門医認定施設